慜暸丂|仴|丂師暸

戞8復 娤擮楢崌

榑棟揑巚峫偵偮偄偰峫偊偰棃傑偟偨丅偦偟偰丄嫹媊偺婣擺朄丄壖愢悇榑丄椶斾悇榑偲妛傫偱偄偔撪偵丄榑棟揑偲偄偆傛傝傕丄峫偊巒傔傞嵟弶偺抜奒偱偼丄巚偄晅偒揑側応崌偑懡偄傛偆偵姶偠偰偒傑偡丅

偙偺巚偄偮偒揑側儌僲傪條乆側曽朄偱惍偊偰榑棟揑偵偟偰偄偒傑偟偨丅

偦偙偱丄偙偺峀媊偺婣擺朄偵暘椶偝傟傞峫偊曽偵偮偄偰丄娤擮楢崌偲偄偆娤揰偐傜彮偟傑偲傔偰傒傑偡丅

榑棟揑巚峫偺棤懁偱恖娫偺堄幆傗巚峫偑偳偺傛偆偵摥偄偰偄傞偐偑庡側榖側偺偱丄悇榑偑偱偒傞偲偄偆榑棟椡傛傝傕丄拪徾揑側榖傪棟夝偡傞偲偄偆偙偲偑媮傔傜傟傑偡丅崱偙偙偱棟夝偱偒側偔偲傕丄怓乆側暥復偵怗傟偰偄偔偙偲偱棟夝偱偒傞傛偆偵側傞偨傔丄偦傫側偙偲傕偁傞偺偐掱搙偱偄偄偺偱婥偵偟側偄偱偔偩偝偄丅

| 栚師 |

| 1 娤擮楢崌偲偼 2 娤擮丒奣擮丒斖醗 3 姶妎丒抦妎丒宱尡 4 昞徾丒宍徾丒怱徾 5 傑偲傔 僥僉僗僩偺僟僂儞儘乕僪乵徻嵶乶 捠忢斉 婛弎斉 |

| ADs |

1 娤擮楢崌偲偼

婣擺朄丄壖愢悇榑丄椶帡悇榑傪棟夝偟偨抜奒偱丄曗懌偲偟偰丄娤擮楢崌偵偮偄偰夝愢偟偨偄偲巚偄傑偡丅

娤擮楢崌偲偄偆峫偊曽偼丄18悽婭偺僀僊儕僗宱尡榑偺拞偱敪揥偟傑偟偨丅偮傑傝丄婣擺朄偲摨條偵丄僀僊儕僗揘妛偺宯晥偵偁傝傑偡丅

塸岅偱偼丄association of ideas 偲尵偄傑偡丅娤擮楢崌偵娭偡傞恖暔偲偟偰偼丄僕儑儞丒儘僢僋偐傜巒傑傝丄僴乕僩儕乕丄僸儏乕儉丄僕儑儞丒僗僠儏傾乕僩丒儈儖摍偑偦傟傪宲彸敪揥偝偣偨偲偄偆偺偑桳柤偱偡丅尰戙偱偼丄揘妛偲偄偆傛傝傕怱棟妛偺暘栰偱楢崌庡媊偲偄偭偰埖傢傟傞偙偲偑懡偄偱偡丅偦偺棟桼偼丄揘妛偱巒傑偭偨峫偊曽偑敪揥偟偰戝偒偔暋嶨偵側傞偵偮傟偰怱棟妛偲偟偰撈棫偟偰偄偭偨偐傜偱偡丅

偙偙偱偼怱棟妛傪曌嫮偟偨偄傢偗偱偼側偄偺偱丄榑棟揑巚峫偵巊偆婣擺朄傪傛傝棟夝偡傞偲偄偆娤揰偐傜丄娤擮楢崌偵偮偄偰惍棟偟偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅偟偨偑偭偰丄揘妛揑丒怱棟妛揑側堄枴偱丄娤擮楢崌傪惓妋偵棟夝偟偨偄応崌偼丄偦傟偧傟暿偵曌嫮偟偰偔偩偝偄丅

娤擮楢崌偲偼丄偁傞娤擮偲偁傞娤擮偑寢傃偮偔偙偲偱偡丅偮傑傝丄偁傞帠暔傪娤嶡傪偟偨偲偒偵丄暿偺帠暔偲寢傃偮偗偰峫偊傞偙偲偱偡丅偙偺娤擮偲娤擮偑寢傃偮偔梫場偵偼丄偁傞帠暔傪娤嶡偟偨偲偒偵庴偗傞嫮偄報徾傗丄偁傞帠暔偲暿偺帠暔偺恊嬤惈傗丄屄恖偺廗姷摍偑偁傝傑偡丅

榖偑拪徾揑側儌僲偵側傞偺偱擄偟偄偱偡偑丄偲傝偁偊偢崱偺愢柧偱暘偐傜側偗傟偽丄娤擮楢崌傪乽楢憐偡傞乿偙偲偲堦愭偢峫偊偰偔傟傟偽偄偄偱偡丅

戞6復 壖愢悇榑偱弎傋偨(6.1.2)傪巚偄弌偟偰梸偟偄偺偱偡偑丄

| (6.1.2)師偺悇榑偑惉傝棫偮傛偆側慜採傪摎偊傛 <慜採1> 偁傞挰偱奆偵怺偔楃傪偝傟偰偄傞恖傪尒偨 (娤嶡帠幚亖彫慜採) <慜採2> 偦偺恖偑挰挿側傜偽丄奆偵怺偔楃傪偝傟傞 (戝慜採) [寢榑] 傛偭偰丄偦偺恖偼挰挿偵堘偄側偄 (壖愢) 墘銏朄偺壖尵嶰抜榑朄(屻審峬掕) 仺 惓偟偄悇榑偲偼尵偊側偄 仺 壖愢悇榑偱偼嫋梕偝傟傞悇榑 |

乽偁傞挰偱奆偵怺偔楃傪偝傟偰偄傞恖傪尒偨乿偲偄偆娤嶡帠幚偐傜丄壖愢偱偁傞乽偦偺恖偼挰挿偵堘偄側偄乿傪悇榑偡傞壖愢宍惉抜奒偱偼丄榑棟揑巚峫偲偄偆傛傝傕丄巚偄偮偒偵嬤偄偙偲偼弎傋傑偟偨丅暿偵乽偁傞挰偱奆偵怺偔楃傪偝傟偰偄傞恖傪尒偨乿偙偲偲乽偦偺恖偼挰挿偵堘偄側偄乿傪寢傃偮偗傞榑棟揑昁慠偼偁傝傑偣傫丅

偟偐偟丄乽偦偺恖偑挰挿側傜偽丄奆偵怺偔楃傪偝傟傞乿偲偄偆宱尡傗抦幆偑丄怱傗婰壇偵嫮楏偵巆偭偰偄偨傝偡傞偲丄娤嶡帠幚偐傜壖愢傪宍惉偡傞偺偼偦傫側偵撍旘側偙偲偵姶偠側偔側傝傑偡丅傑偨丄乽挰挿乿偼乽執偄恖乿丄乽執偄恖乿偼乽奆偵怺偔楃傪偝傟傞乿偲偄偭偨帠暔傗暔帠偺恊嬤惈傪尒偮偗偰偟傑偆偲丄偮偄寢傃偮偗偰峫偊偰偟傑偆傕偺偱偡丅傑偨偼丄惗傑傟偰偙偺曽偢偭偲乽挰挿偑奆偵怺偔楃傪偝傟偰偄傞乿偲偄偆帠幚傪娤嶡偟懕偗偰丄偦偆偄偆傕傫偩偲廗姷壔偟偰偄傞偲丄壖愢宍惉偑帺慠偲側偝傟傞傛偆偵側偭偨傝傕偟傑偡丅

偙偺傛偆偵丄嵟弶偺敪憐抜奒偱丄昁偢偟傕榑棟揑巚峫偲偼尵偊側偄悇榑傪峴偆偺偼丄巹払偺巚峫條幃偲偟偰丄娤擮楢崌偑偁傝丄偁傞娤擮偲偁傞娤擮傪寢傃偮偗偰峫偊傞廗惈偑偁傞偐傜偱偡丅偦傟偼丄帪偵偼怴偟偄敪尒摍傪傕偨傜偡偲偄偆棙揰偑偁傝傑偡偑丄昁偢偟傕惓偟偔側偄丄岆偭偨寢榑傪摫偒摼傞偲偄偆寚揰傕偁傝傑偡丅

恖娫偱偁傟偽丄偙偺娤擮楢崌偐傜摝傟傞偙偲偼擄偟偄偱偡丅傑偨棙揰傕偁傞偺偱愨懳偵旔偗側偗傟偽側傜側偄偲偄偆傢偗偱傕偁傝傑偣傫丅昁偢偟傕惓偟偔偼側偄傪寢榑傪摫偒摼傞偲偄偆偙偲傪堄幆偟偰丄専徹偡傞偙偲偑廳梫偵側傝傑偡丅

2 娤擮丒奣擮丒斖醗

娤擮楢崌偵偮偄偰愢柧偟偨偮偄偱偵丄崱傑偱巊偭偰偒偨尵梩偱偁傞娤擮傗奣擮偵偮偄偰傕惍棟偟偰偍偒傑偡丅

傑偢娤擮偵偮偄偰愢柧偟傑偡丅

娤擮偼丄塸岅偺 idea 傪栿偟偨傕偺偱偡丅偙偺偙偲偐傜丄娤擮偺婎杮揑側堄枴偑乽峫偊乿偱偁傞偙偲偼棟夝偱偒傑偡丅偟偐偟丄傢偞傢偞乽娤擮乿偲尵偆偐傜偵偼丄扨側傞乽峫偊乿偱偼側偔丄壗偐偟傜摿暿側堄枴崌偄偑娷傑傟偰偄傞偺偩傠偆偲梊憐傕偱偒傑偡丅

偦傕偦傕偺娍帤偺堄枴偱偼丄乽娤乿偑乽暔帠傪尒偰杮幙傪懆偊傞乿偱偁傝丄乽擮乿偺堄枴偑乽巚偄乿丄乽婥帩偪乿丄乽峫偊乿偱偡偺偱丄乽娤擮乿偺娍帤偐傜傕堄枴偑憐憸偟傗偡偄偱偡丅

偟偨偑偭偰丄乽娤擮乿偲尵偆偲丄乽拪徾揑側峫偊乿傗乽懳徾偵偮偄偰偺堄幆丒峫偊乿偲偄偭偨堄枴偵側傝傑偡丅

椺偊偽丄偦偆偱偡偹丄崱帩偭偰偄傞乽墧昅乿傪尒偰偔偩偝偄丅僔儍乕儁儞偟偐側偄恖偼暿偵僔儍乕儁儞偱傕偄偄偱偡丅崱巹偼乽墧昅乿傪帩偭偰偄傞偺偱乽墧昅乿偱榖傪恑傔傑偡丅

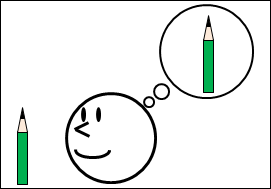

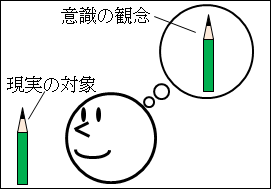

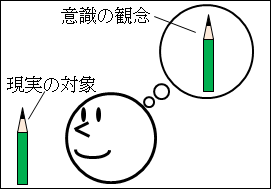

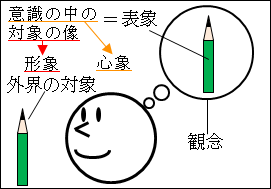

乽墧昅乿傪尒偨偲偒偵丄巹払偼丄偦偺乽墧昅乿偦傟帺懱偲偼暿偵丄摢偺拞偁傞偄偼怱偺拞偱丄乽墧昅乿傪堄幆偡傞偙偲偵側傝傑偡丅

偙偺乽墧昅乿偲偄偆懳徾偵懳偡傞堄幆偑乽娤擮乿偱偡丅偙偺偲偒尰幚悽奅偵偁傞墧昅偦偺暔偲偼暿偵丄摢偺拞偵乽墧昅乿偺乽娤擮乿傪帩偭偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅

偙偺傛偆偵丄尰幚悽奅偺懳徾傪丄堄幆偺拞偵巚偄晜偐傋偨儌僲偑娤擮偱偡丅

| 堄幆偺拞偺娤擮 丂丂丂丂 乥 尰幚悽奅偺懳徾 |

尰幚偵乽墧昅乿傪尒偰偄傞偲偒埲奜偵傕丄乽娤擮乿偼惗偠傑偡偟丄幚嵺偵尒偨偙偲傕側偄儌僲偵懳偟偰傕乽娤擮乿傪帩偮偙偲偡傜偁傝傑偡丅

乽帢乿偲尵傢傟偨偲偒偵丄21悽婭偺尰戙偵扤傕杮暔傪尒偨偙偲偼側偄偱偡丅偟偐偟丄乽帢乿傪娤擮偡傞偙偲偼偱偒傑偡丅媨杮晲憼偲偐扤偐摿掕偺屄恖傪憐憸偟偨恖偼丄乽帢乿傪巚偄晜偐傋偰偔偩偝偄丅榓暈傪拝偰偄偰丄闉傪寢偭偰偄偰丄搧偲榚嵎偺擇杮嵎偟偱丄乧偲帢傪摢偵巚偄晜偐傋傜傟傞偲巚偄傑偡丅偙傟偼丄幚嵺偵崱乽帢乿傪尒偰偄側偔偰傕丄乽帢乿傪乽娤擮乿偟偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅偮傑傝丄乽帢乿傪摢偺拞偵堄幆偟偰巚偄晜偐傋傞僐僩偑偱偒傞偲巚偄傑偡丅

乽帢乿偲尵傢傟傞偲丄幨恀傗奊偱尒偨偙偲偑偁傞偺偱丄憐憸偼偱偒傞偩偲偆偲巚偆偐傕偟傟傑偣傫丅

偱偼丄乽廳偝乿側傜偳偆偱偟傚偆偐丅恖側傜懱廳壗僉儘丄暔側傜幙検丒廳検壗僌儔儉偲憐憸偱偒丄乽廳偝乿偲偄偆傕偺偑偳傫側傕偺偐暘偐傞偲巚偄傑偡丅偟偐偟丄乽廳偝乿偦偺儌僲偼憐憸偡傞偺偼擄偟偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅偱傕丄壗偲側偔偱偡偑丄摢偺拞偵乽廳偝乿偲偄偆傕偺傪巚偄晜偐傋傞偙偲偑偱偒傞偼偢偱偡丅偙傟偼丄堄幆偝傟傞懳徾偵偮偄偰偺峫偊偑偁傞偨傔偱偁傝丄偮傑傝丄娤擮偑偁傞偐傜偱偡丅

偙偺傛偆偵乽娤擮乿偼丄拪徾揑側峫偊傗懳徾偵偮偄偰偺堄幆丒峫偊偲偄偭偨堄枴偑偁傝傑偡丅偦傟偼丄敊慠偲偟偨傕偺偱偁傞僐僩傕彮側偔側偄偱偡丅傑偨丄尰幚偺懳徾偲昁偢偟傕1懳1偱懳墳偟偰偄傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅偱偡偐傜丄乽孨偺堄尒偼娤擮揑偱偁傞乿偲尵傢傟傞偲丄乽孨偺峫偊偼摢偺拞偱堄幆偝傟偰偄傞傕偺偱丄尰幚揑側儌僲偲偺懳墳偑側偄拪徾揑側峫偊傗堄尒偱偁傞乿偲偄偭偨堄枴崌偄偵側傝傑偡丅

偙偺娤擮偲娭楢偟偰丄奣擮偵偮偄偰傕夝愢偟偨偄偲巚偄傑偡丅

崱傑偱乽奣擮乿偲偄偆偲乽峫偊乿偲偄偆堄枴掱搙偱摿抜壗傕尵偄傑偣傫偱偟偨丅扨弮偵乽峫偊乿偲尵偆偩偗偩偲丄娤擮偑塸岅偱 idea 偱偁偭偨偙偐傜丄乽奣擮乿偲偺嬫暿偑擄偟偔側傞偺偱丄夵傔偰愢柧偟偰偍偒傑偡丅乽奣擮乿偼丄塸岅偺 concept 偺栿偱偡丅

娍帤偺乽奣乿偼乽慡懱傪嬒偡乿乽戝懱乿偲偄偭偨堄枴偱偡偐傜丄暯嬒揑偵偡傞偲偄偆堄枴偑巉偊傑偡丅偙傟偵乽峫偊乿傪堄枴偡傞乽擮乿偑慻傒崌傢偝傞傢偗偱偡丅

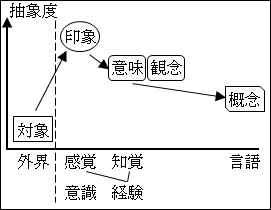

乽奣擮乿偲偼丄帠暔偺杮幙傗摿挜傪懆偊偰丄柧妋偵尵岅壔偟偨峫偊偱偡丅

乽墧昅乿傪娤擮偟偨偲偒丄敊慠偲乽墧昅乿傪摢偺拞偵巚偄晜偐傋偰偄傑偟偨丅乽帤偑彂偗傞乿丄乽崟怓乿丄乽栘乿丄乧側偳偺條乆側娤擮偲偲傕偵乽墧昅乿傪娤擮偟偰偄偨偲巚偄傑偡丅

偦偙偱乽墧昅乿偼丄崙岅帿揟傪挷傋偰傒傞偲丄乽昅婰梡嬶偺堦偮偱丄栘偺幉偵丄崟墧偺暡枛偲擲搚傪崿偤崅擬偱從偒屌傔偨恈傪擖傟偨傕偺乿偲掕媊偝傟偰偄傑偡丅偙偺乽墧昅乿偺掕媊偑丄乽墧昅乿偺乽奣擮乿偱偡丅偮傑傝丄乽墧昅乿偺杮幙傗摿挜傪懆偊偰丄柧妋偵尵岅壔偟偨傕偺偲側偭偰偄傞偲偄偆僐僩偱偡丅

敊慠偲乽墧昅乿傪娤擮偟偨応崌偲斾妑偡傞偲丄乽墧昅乿偺乽奣擮乿偼丄傛傝嬶懱揑偱柧妋偵側偭偰偄傞偲巚偄傑偡丅

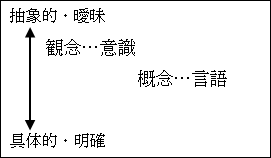

拪徾偲嬶懱偲偄偆幉偱峫偊傞偲丄乽娤擮乿偼拪徾揑偱丄乽奣擮乿偼嬶懱揑偱偁傞偲傕尵偊傑偡丅

側偤乽娤擮乿偩偗偱偼側偔丄乽奣擮乿傕廳梫偵側傞偺偐偲尵偆偲丄僸僩偼尵梩側偟偵偼巚峫偑偱偒側偄偐傜偱偡丅帋偟偵丄尵梩傪堦愗巊傢偢偵壗偐峫偊偰傒偰偔偩偝偄丅偱偒側偄偼偢偱偡丅壗偐傪姶偠偰傕丄偦偺姶偠偨偙偲傪尵梩偵偟側偄偲丄壗傪姶偠偨偺偐偱偡傜傛偔暘偐傝傑偣傫丅

偨偲偊帺暘偺拞偱壗偐傪屽偭偰傕丄娤擮揑偱偁傞尷傝丄懠恖偵偼棟夝晄擻側傕偺偵側偭偰偟傑偄傑偡丅偙偆偟偨尵梩偱偼岅傝恠偔偣側偄傛偆側屽傝偲偐偄偭偨椶偺傕偺偼嵋憐摍偺暘栰偑偁傞偵偼偁傝傑偡偑丄尵梩偱忋庤偔愢柧偱偒側偄偺偱丄棟夝傗懱尡偑旕忢偵擄偟偄偱偡丅偱偡偐傜丄榑棟揑巚峫偱偼丄柧妋偵尵岅壔偝傟偨峫偊偱偁傞乽奣擮乿偑廳梫偲側傞傢偗偱偡丅

偟偐偟丄乽奣擮乿傕丄幚嵺偵偼偐側傝拪徾揑側儌僲偱偡丅壗屘偱偟傚偆偐丅

乽奣擮乿偼丄帠暔偺杮幙傗摿挜傪懆偊偰丄柧妋偵尵岅壔偟偨峫偊偱偟偨丅偙偺乽帠暔偺杮幙傗摿挜傪懆偊偰乿偲偄偆偺偑尞偱偡丅乽帠暔偺杮幙傗摿挜傪懆偊傞乿偲偼丄偳偆偄偆偙偲偐傪峫偊偰傒偰偔偩偝偄丅

杮幙偲偼帠暔偺崻杮偺惈幙偱偡偑丄偙傟傪懆偊傞偵偼丄拪徾壔偡傞昁梫偑偁傞偙偲偵婥晅偄偨偱偟傚偆偐丅

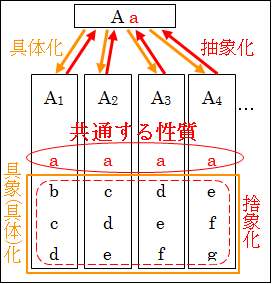

乽墧昅乿偺杮幙傪懆偊傞偨傔偵丄條乆屄暿偺墧昅傪娤嶡偟偰偄偒傑偡丅乽墧昅乿偵偼怓乆側挿偝偑偁傝傑偡丅H 傗B 偲偄偭偨擹偝傕懡條偱偡丅偦偆偟偨懡庬懡條側屄暿揑丒摿庩揑丒嬶懱揑側乽墧昅乿偵嫟捠偡傞惈幙傪敳偒弌偟偰拪徾壔偡傞偙偲偱丄堦斒揑丒晛曊揑丒拪徾揑側乽墧昅乿偲偄偆乽奣擮乿傪憂傝弌偟傑偡丅

偮傑傝丄偙偺乽帠暔偺杮幙傪懆偊傞乿偲偼丄拪徾壔偡傞偙偲偲摨偠偩偲暘偐傝傑偡丅

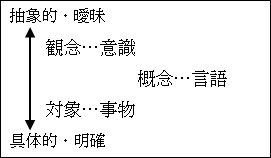

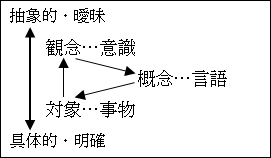

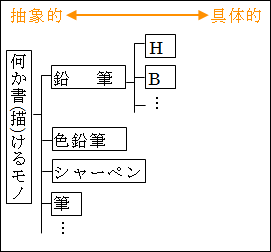

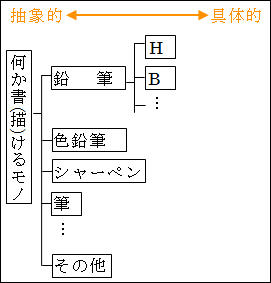

恾4.1.拪徾壔偲嬶懱壔

偙偺傛偆偵丄乽奣擮乿偼丄乽娤擮乿偲斾妑偡傞偲丄尵岅壔偝傟柧妋偵側偭偰偍傝嬶懱揑側儌僲偵巚偊傞偑丄尰幚偺懳徾偨傞帠暔偵懳偟偰偼拪徾揑偱偁傞偲尵偊傑偡丅

乽懳徾乿傪娤嶡偡傞偲丄壗偐偟傜乽娤擮乿傪書偒傑偡丅偟偐偟丄乽娤擮乿偱偼拪徾搙偑崅偄偨傔丄暘偐偭偨傛偆側暘偐傜側偄傛偆側儌儎儌儎偲偟偨婥暘偵側傝傑偡丅

偦偙偱丄乽娤擮乿偵尵梩傪梌偊傞丄偮傑傝柧妋偵尵岅壔偡傞偙偲偱丄拪徾搙傪壓偘丄乽奣擮乿壔偟傑偡丅乽奣擮乿偵側傞偲丄柧妋偵尵岅壔偝傟偰偄傞偺偱峫偊傕僗僢僉儕偲偟傑偡丅

偦偟偰丄乽奣擮乿偑偁傞偐傜丄乽懳徾乿傪徻偟偔娤嶡偱偒傑偡丅柧妋偵尵岅壔偝傟偨乽奣擮乿偲徠傜偟崌傢偡偙偲偱丄乽懳徾乿偵偳偺傛偆側摿挜偑偁傞偺偐暘偐傞偐傜偱偡丅

乽奣擮乿偺傕偲偵懳徾傪娤嶡偟偰偄傞偲丄崱帩偭偰偄傞乽奣擮乿偱偼懆偊傜傟側偄乽娤擮乿偑惗偠傞偙偲傕偁傝傑偡丅偦偺偲偒丄偦偺乽娤擮乿偑壗側偺偐峫偊偰怴偟偔乽奣擮乿壔偟傑偡丅偦偟偰丄乽懳徾乿傪傛傝徻偟偔棟夝偱偒傞傛偆偵側傝傑偡丅偙偺偙偲偐傜丄懳徾丒娤擮丒奣擮偼憡屳偵塭嬁傪梌偊崌偭偰偍傝丄

懳徾 仺 娤擮 仺奣擮 仺 懳徾 仺 娤擮 仺奣擮 仺 乧

偲偄偭偨弞娐偑偁傞偙偲偑暘偐傝傑偡丅偙傟偼嬶懱揑側儌僲偲拪徾揑側儌僲偺娫傪抜奒揑偵僌儖僌儖夞偭偰偄傞偲傕尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅

乽奣擮乿偑帠暔偺杮幙傗摿挜傪懆偊偰丄柧妋偵尵岅壔偟偨峫偊偱偁傞偙偲偑棟夝偱偒傟偽丄乽奣擮乿偵墳偠偰丄怓乆側儌僲傪暘椶偟偰偄偔偺傕帺慠側偙偲偲庴偗庢傟傞偼偢偱偡丅

側偤側傜丄柧妋偵尵岅壔偟偰乽奣擮乿偵偡傞偲偄偆僐僩偼丄乽娤擮乿偱偁傞偨傔偵乽懳徾乿偑濨枂偱嫬奅偑暘偐傜側偐偭偨儌僲偵嫬奅傪愝掕偟偰丄椫妔傪愝偗偰傗傞偙偲偩偐傜偱偡丅嫬奅慄傪堷偔偺偩偐傜丄懳徾偲娤擮偺偙偙偐傜偙偙傑偱偼奣擮 A 偱丄偙偙偐傜偙偙傑偱偼奣擮 B 偩偲偡傞僐僩偵側傝傑偡丅偦偆偡傞偲帺慠偲條乆側懳徾傗娤擮偑丄奣擮偺壓偵惍棟偝傟暘椶偝傟傞僐僩偵側傞偺偑暘偐傝傑偡丅

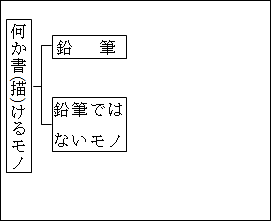

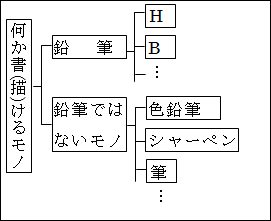

椺偊偽丄乽墧昅乿偲偄偆奣擮偵婎偯偄偰丄壗偐彂偗傞傕偺偵懳偟偰丄暘椶偟偰傒傑偟傚偆丅

乽墧昅乿偺奣擮偵摉偰偼傑傞儌僲偼丄傕偪傠傫乽墧昅乿偵暘椶偝傟傑偡丅

偦偟偰丄乽墧昅乿偺奣擮偵摉偰偼傑傜側偄傕偺偼乽墧昅偱偼側偄儌僲乿偵側傝傑偡丅

乽墧昅乿偵懳偟偰丄峬掕偲斲掕傪揔梡偟偰偄傞偲傕尵偊傑偡丅

乽墧昅偱偼側偄儌僲乿偺拞偵偼丄乽怓墧昅乿傗乽僔儍乕儁儞乿傗乽昅乿摍丄條乆側奣擮偑偁傝傑偡丅偦偺懡條側奣擮偵墳偠偰丄帠暔偼偝傜偵暘椶偝傟傞偙偲偵側傝傑偡丅

傕偪傠傫乽墧昅乿偵偼乽H 偺墧昅乿乽B 偺墧昅乿乧偲傛傝嬶懱揑側乽墧昅乿偑暘椶偝傟偰偄偒傑偡丅

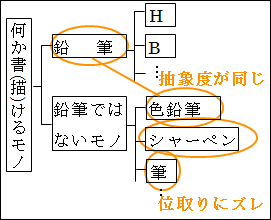

偨偩偟丄偙偺恾偼偁傑傝鉟楉偲偼堦斒偵尵偊傑偣傫丅妋偐偵丄媍榑偺庡梫側揰偑乽墧昅乿偵偮偄偰側傜丄偙偺傛偆側暘椶偱傕峔傢側偄偙偲偑偁傝傑偡偑丄堦斒揑側榖偱峫偊偨応崌丄乽墧昅乿傗乽僔儍乕儁儞乿傗乽昅乿摍偼暘椶偲偟偰摨偠掱搙偺廳梫惈傪帩偮傛偆偵姶偠傞偐傜偱偡丅偙傟偑偳偆偄偆偙偲側偺偐傪峫偊偰偄偒傑偡丅

崱夞偼丄嵟弶偵丄乽墧昅乿偲偄偆奣擮偺壓偵丄乽墧昅乿偲乽墧昅偱偼側偄儌僲乿偵暘偗傑偟偨丅乽墧昅偱偼側偄儌僲乿偲偄偆奣擮偺拞偱丄偝傜偵丄乽僔儍乕儁儞乿偲偄偆奣擮丄乽昅乿偲偄偆奣擮摍丄條乆側奣擮偵廬偭偰暘椶偟傑偟偨丅

偟偐偟丄傕偟乽僔儍乕儁儞乿偲偄偆奣擮偵廬偭偰暘椶傪奐巒偟偨傜丄乽僔儍乕儁儞乿偲乽僔儍乕儁儞偱偼側偄儌僲乿偵暘椶偝傟傞偙偲偵側傝傑偡丅偦偆偡傞偲丄乽墧昅乿偼乽僔儍乕儁儞偱偼側偄儌僲乿偺拞偵暘椶偝傟傞偙偲偵側傝傑偡丅

偙偺偙偲偐傜丄乽墧昅乿偲乽僔儍乕儁儞乿偼摨掱搙偺拪徾搙偵傕偐偐傢傜偢丄乽僔儍乕儁儞乿偑乽墧昅乿傛傝傕嬶懱揑側奣擮偺傛偆偵尒偊傞偲偄偆偙偲偑暘偐傝傑偡丅偙傟偼拪徾搙偺埵庢傝偑僘儗偰偄傞偨傔偱偡丅

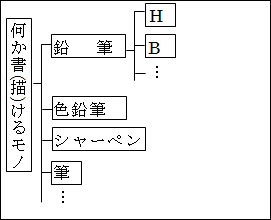

偱偡偐傜丄拪徾搙偑摨偠奣擮側傜丄拪徾搙傪偦傠偊偰恾帵偡傞傋偒偩偲尵偊傑偡丅偟偨偑偭偰丄乽墧昅偱偼側偄儌僲乿傪徚偟偰丄乽僔儍乕儁儞乿傗乽昅乿摍偺奣擮傪孞傝忋偘偰傗傝傑偡丅

偙偆偡傞偲丄拪徾搙偑摨偠奣擮摨巑偑丄偪傖傫偲摨偠拪徾搙偱偁傞偙偲偑柧妋偵側傝傑偡丅

嵍偵峴偔傎偳拪徾搙偑崅偔丄塃偵峴偔傎偳嬶懱揑偵側傝傑偡丅

傑偨丄乽墧昅乿丄乽僔儍乕儁儞乿丄乽昅乿摍偲條乆側摨掱搙偺拪徾搙偺奣擮偵暘椶偟偰偄偔偲偒丄偁傑傝嵶偐偔暘偗夁偓傞偲偐偊偭偰暘偐傝擄偔側傞応崌傗丄偳偆暘椶偟偨傜偄偄偐暘偐傜側偄儌僲偑偁傞応崌摍偑偁傝傑偡丅偦偺応崌偼丄乽偦偺懠乿摍偺傛偆側奣擮偱暘椶偟偰偟傑偆偙偲傕庤偱偡丅

側偍丄乽怓墧昅乿傪乽墧昅乿偲拪徾搙偑懳摍側奣擮偲偟傑偟偨偑丄恖偵傛偭偰偼乽怓墧昅乿傪乽墧昅乿偵娷傔傞偙偲傕偁傝傑偡丅偦偟偰丄乽墧昅乿偺壓埵奣擮丄偮傑傝拪徾搙偺傛傝掅偄嬶懱揑側奣擮偲偟偰丄乽崟墧昅乿偲乽怓墧昅乿偲暘偗傑偡丅

偙偺傛偆側暘椶曽朄偵堘偄偑惗偠傞偺偼丄奣擮傪偳偺傛偆偵掕媊偡傞偐偱曄傢偭偰棃傞偙偲偺徹柧偲傕尵偊傑偡丅偳偺傛偆偵暘椶偡傞偐偼丄媍榑傪偳偺傛偆偵峴偍偆偲偡傞偐偺栚揑堄幆偵傛偭偰曄傢偭偰偒傑偡丅椪婡墳曄偵懳墳偟偰偄偗傞傛偆偵丄摢傪廮擃偵偟偰偍偒傑偟傚偆丅

側偍丄斖醗丒僇僥僑儕乕傪暘椶偟偰偄偔偲偒丄偳偆暘椶偡傞偐柪偭偨傜丄乽A乿偲乽A偱偼側偄儌僲乿偐傜峫偊偰偄偔偺傕嵟弶偺堦庤偲偟偰偼岠壥揑偱偡丅偦偟偰丄暘椶傪恑傔偰峴偔偵楢傟偰丄奺斖醗丒僇僥僑儕乕偺拪徾搙偑摨偠偱偁偭偨傝堘偭偰偄偨傝偡傞偙偲偵婥晅偄偰偄偔偼偢偱偡丅偦偺嵺偵丄夵傔偰拪徾搙偵墳偠偰奣擮傪惍棟偟偰偄偔偲偄偄偱偟傚偆丅

偙偆偟偰奺奣擮偵墳偠偰暘椶偝傟偨暔帠偺廤傑傝傪斖醗偲尵偄傑偡丅塸岅偱偼丄category 偲尵偄傑偡丅尰嵼偱偼丄僇僞僇僫偱僇僥僑儕乕偲尵偆偺傕掕拝偟偰偄傑偡丅

榑棟揑巚峫偱偼丄奣擮偵墳偠偰斖醗丒僇僥僑儕乕傪惍棟偡傞偙偲偑廳梫偵側傝傑偡丅偁傞庡挘偵偍偄偰丄慜採偑寢榑 傪巟偊傞偐偳偆偐偼椉幰偺娭楢惈偑廳梫偵側傝傑偡偑丄偦偺娭楢惈偲偼奣擮偵墳偠偰暘椶偝傟偨儌僲偲娭學偟偰偔傞偐傜偱偡丅傑偨丄奣擮偑帠暔偺杮幙傗摿挜傪懆偊偨傕偺側偺偱丄奣擮帺懱傪惓偟偔埖偊傞僐僩偑偦傕偦傕廳梫偵側傝丄偦傟偼摨帪偵奣擮偵墳偠偨暘椶偱偁傞斖醗丒僇僥僑儕乕傪惓偟偔埖偊傞偙偲偱傕偁傞偐傜偱偡丅

3 姶妎丒抦妎丒宱尡

娤擮偲奣擮偺憡堘揰偲娭學偟偰丄姶妎丒抦妎丒宱尡偵偮偄偰妛傫偱偍偒傑偟傚偆丅婣擺朄偐傜娤擮楢崌傑偱丄僀僊儕僗宱尡榑偱敪揥偟偰偒偨峫偊曽偩偲尵偭偰棃偨偺偱丄偦傕偦傕宱尡偲偼堦懱壗側偺偐丄偵偮偄偰夵傔偰峫偊偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅

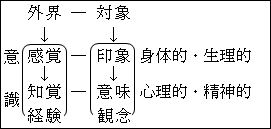

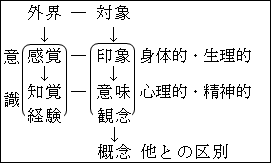

戝嬝偼丄姶妎 仺 抦妎 仺 宱尡 偱偡丅

偮傑傝丄偙偆偄偆偙偲偱偡丅

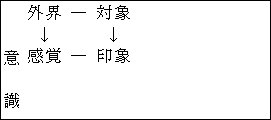

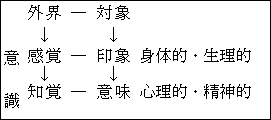

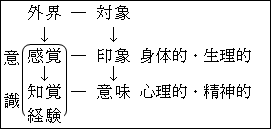

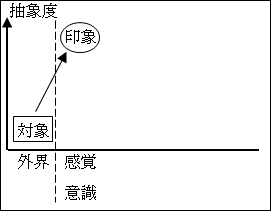

偁傞帠暔傪擣幆偡傞偲偒丄傑偢姶妎偑摥偔偙偲偱丄壗偐偟傜偺報徾傪庴偗傑偡丅偦偺報徾偲姶妎偵婎偯偄偰抦妎偡傞偙偲偱丄偦偺報徾偺堄枴撪梕傪棟夝偟傑偡丅偦偟偰丄偙偺堄枴撪梕傪帺妎壔傑偨偼堄幆壔偡傞偙偲偱丄宱尡偲側傝傑偡丅偙偺堦楢偺棳傟偑丄偳偆偄偆偙偲側偺偐丄偳偺傛偆側夁掱側偺偐傪暘愅偟偰偄偒傑偡丅

傑偢丄嵟弶偺抜奒偱偁傞姶妎偐傜偱偡丅

姶妎偲偼丄帇妎丒挳妎丒歬妎丒枴妎丒怗妎偺偄傢備傞屲姶偺摥偒偱偡丅屲姶偑摥偔偙偲偱丄壗偐偟傜偺乽報徾乿傪書偔偙偲偵側傝傑偡丅塸岅偱偼丄sensation 偲尵偄傑偡丅娽偲偄偆姶妎婍姱偼帇妎傪丄帹偲偄偆姶妎婍姱偼挳妎傪丄旲偲偄偆姶妎婍姱偼歬妎傪丄愩偲偄偆姶妎婍姱偼枴妎傪丄敡偲偄偆姶妎婍姱偼怗妎傪丄偦傟偧傟巌偭偰偄傑偡丅

偙偆偟偨姶妎婍姱傪奜奅偵偁傞懳徾偑巋寖偡傞偙偲偱屲姶偑摥偒傑偡丅奜奅偲偼丄変乆恖娫偑擣幆偟偰偄傞偙偺尰幚悽奅偲傕尵偊傑偡丅屲姶偑摥偔偲壗偐傪姶偠庢傝丄壗偐偟傜偺乽報徾乿傪書偔偙偲偵側傝傑偡丅

偙偙偱乽報徾乿偲尵偭偨棟桼偼丄傑偩偦偺乽報徾乿偑壗傪乽堄枴乿偡傞偐傑偱棟夝偟偰偄傞傢偗偱偼側偄偐傜偱偡丅姶妎偺抜奒偱偼丄敊慠偲姶偠偰偄傞偩偗偱偡丅姶妎婍姱偲偄偆恎懱揑丒惗棟揑側婡擻偑嶌梡偟偰偄傞偩偗偱丄怱棟揑丒惛恄揑側婡擻傑偱偼嶌梡偟偰偄傑偣傫丅

椺偊偽丄嶗偺壴傪尒偨偲偒偵丄岝偑娽傪巋寖偟偰乽搷怓偺岝乿偺乽報徾乿傪帩偮偙偲偵側傝傑偡丅乽搷怓偺岝乿偺報徾傪書偄偰偄傞偩偗偱丄枹偩乽嶗偺壴乿偲偄偆乽堄枴乿傑偱偼棟夝偟偰偄側偄偙偲偵拲堄偟偰偔偩偝偄丅

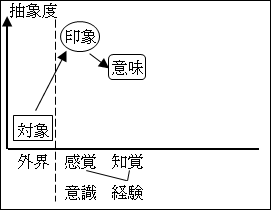

師偺怱棟揑丒惛恄揑側婡擻偵嶌梡偡傞抜奒偑抦妎偵側傝傑偡丅

抦妎偲偼丄姶妎傪捠偠偰奜奅偺懳徾偺惈幙傪懆偊傞嶌梡偱偡丅塸岅偱偼丄perception 偲尵偄傑偡丅抦妎偵傛偭偰丄姶妎偺抜奒偱書偄偨乽報徾乿偺乽堄枴乿傪棟夝偟傑偡丅姶妎婍姱偲偄偆恎懱揑丒惗棟揑側婡擻偱書偄偨乽報徾乿偑丄抦妎偲偄偆怱棟揑丒惛恄揑側婡擻偵傛偭偰乽堄枴乿偲偟偰棟夝偝傟傞偙偲偵側傝傑偡丅

椺偊偽丄嶗偺壴傪尒偨偲偒偵丄姶妎抜奒偱偼乽搷怓偺岝乿偺乽報徾乿傪書偄偨偩偗偱偟偨偑丄抦妎抜奒偱偼丄乽偙偺嶗偺壴偼搷怓偩乿偲偄偆乽堄枴乿傪棟夝偡傞偙偲偵側傝傑偡丅

傑偨丄娫堘偄偝偑偟傪巚偄弌偟偰傒偰偔偩偝偄丅旕忢偵帡偰偄傞2枃偺奊傪斾傋偰丄彮偟偩偗堎側傞売強傪尒偮偗傞偺偑丄娫堘偄偝偑偟偱偡丅

2枃偺奊偲傕姶妎偲偟偰偼乽尒偊偰偄傞乿偼偢偱偡丅偟偐偟丄堎側傞売強偑尒偮偗弌偣側偄偙偲傕懡偄偱偡丅帇妎偱偼擖偭偰偒偰偍傝乽報徾乿傪帩偭偰偄傞偑丄抦妎偟偰偦偺堘偄偑堄幆壔偝傟偰乽堄枴乿傑偱棟夝偱偒偰偄傑偣傫丅偦偙偱丄偙偙偑堎側傞売強偩偲嫵偊傜傟傞偲丄乽報徾乿偼乽堄枴乿偲側傝棟夝偝傟傑偡丅偮傑傝丄堎側傞売強傪抦妎偱偒傞偙偲偵側傝傑偡丅

偦偟偰丄偙偺姶妎偲抦妎偺堘偄偼塸岅偺摦帉偱傕廗偄傑偡丅

椺偊偽丄see 偲 watch 偱偡丅see 傕 watch 傕乽尒傞乿偲擔杮岅偱栿偝傟傑偡偑丄堘偄偑偁傞偲嫵傢偭偨偺偱偼側側偄偱偟傚偆偐丅

see 偺乽尒傞乿偲偼丄乽尒偊偰偄傞乿偲偄偆偙偲偱偁傝丄摿抜偵堄幆揑偵尒偰偄傞傢偗偱偼側偄丅偦傟偵懳偟偰丄watch 偺乽尒傞乿偲偼丄乽拲堄偟偰尒傞乿偲偄偆偙偲偱偁傝丄堄幆揑偵尒偰偄傞丅

愢柧偺巇曽偼旝柇偵堎側偭偰傕戝懱偙偺傛偆偵椉幰偺堄枴偺嬫暿傪嫵傢偭偨偼偢偱偡丅偮傑傝丄

see 偼丄帇妎偺姶妎婍姱偱偁傞娽傪巋寖偡傞偙偲偱丄敊慠偲壗偐偟傜偺乽報徾乿傪書偔丄恎懱揑丒惗棟揑側婡擻偲偟偰偺乽尒傞乿偱偁傝丄偮傑傝丄姶妎偺抜奒偱偁傝丄

watch 偼丄姶妎書偄偨乽報徾乿偐傜丄堄幆偑摥偔偙偲偱壗偐偟傜偺乽堄枴乿傪棟夝偡傞丄怱棟揑丒惛恄揑側婡擻偲偟偰偺乽尒傞乿偱偁傝丄偮傑傝丄抦妎偺抜奒偱偁傞丄

偲偄偆偙偲偑暘偐傝傑偡丅偱偡偐傜丄

嶳摍偺晽宨側偳傪乽尒傞乿偲偒偼丄乽報徾乿傪庴偗庢傞抜奒偱丄偦偺乽堄枴乿傑偱偼峫偊側偄偺偱丄see the mountain 偲尵偄丄

塮夋傗幣嫃側偳傪乽尒傞乿偲偒偼丄偦偺乽堄枴乿傑偱棟夝偡傞抜奒側偺偱丄watch the movie 偲尵偆丄

偲偄偆晽偵嬫暿偝傟偰偄傑偡丅

崱偼忢梡娍帤偲偟偰乽尒傞乿偺傒偑巊傢傟傞丄嬫暿偑暘偐傜側偔側偭偰偟傑偄傑偟偨偑丄擔杮岅偱傕愄偼丄姶妎揑側乽尒傞乿偲抦妎揑側乽娤傞乿傪嬫暿偟偰昞婰偟偰偄傑偟偨丅

摨條偺偙偲偼挳妎偵偮偄偰傕尵偊傑偡丅嵶偐偔尒傞偲丄姶妎揑側 hear 偼乽暦偔乿偱丄抦妎揑側乽listen乿偼乽挳偔乿偲嬫暿偝傟偰偄傑偡丅

偝偰丄偙偺傛偆偵丄姶妎 仺 抦妎 偺夁掱傪捠偠偰巹払偼怓乆側偙偲傪宱尡偟偰偄偒傑偡丅

偙偙偱宱尡偲偄偆偲偒丄姶妎 仺 抦妎 偺夁掱慡懱傪巜偡偲偲傕偵丄抦妎偺寢壥丄堄枴撪梕傪帺妎壔傑偨偼堄幆壔偟偰妉摼偟偨儌僲傪堄枴偟傑偡丅

嶗偺壴傪尒偨偲偒偵丄姶妎抜奒偱偼乽搷怓偺岝乿偺乽報徾乿傪書偄偨偩偗偱偟偨偑丄抦妎抜奒偱偼丄乽偙偺嶗偺壴偼搷怓乿偩偲乽堄枴乿傪棟夝偡傞偙偲偵側傝丄偙偺 姶妎 仺 抦妎 偺夁掱偲丄抦妎偺寢壥偱偁傞乽偙偺嶗偺壴偼搷怓偩乿偲偄偆乽堄枴乿偑宱尡偲側傝傑偡丅

偙偺乽宱尡乿偵偍偗傞丄姶妎抜奒偲乽報徾乿偲抦妎抜奒偺乽堄枴乿偑乽娤擮乿偵懳墳偟傑偡丅偝傜偵丄怱棟揑丒惛恄揑側婡擻偵廳揰傪抲偄偰嫹偔峫偊傞偲丄抦妎抜奒偺乽堄枴乿偑乽娤擮乿偩偲尵偊傑偡丅

偦偟偰丄乽堄枴乿傪棟夝偡傞偲偄偆偙偲偼丄乽奣擮乿傪憖偭偰偄傞偙偲偵傕側傝傑偡丅乽奣擮乿傪憖傞偙偲偼丄懳徾傪懠偺儌僲偲嬫暿偟偰偄傞偙偲偵傕側傝傑偡丅

帇妎偺姶妎婍姱偱偁傞娽偼丄嶗偺壴埲奜偵傕岝偺巋寖傪庴偗庢偭偰偍傝丄乽報徾乿傪書偄偰偄傞偼偢偱偡丅偟偐偟丄乽偙偺嶗偺壴偼搷怓偩乿偲乽堄枴乿傪棟夝偡傞偲丄堄幆偑乽嶗偺壴偺怓乿偵徟揰傪摉偰傞偙偲偵側傝丄嶗偺壴埲奜偵書偄偰偄偨乽報徾乿偼堄幆偝傟偢丄柍帇偝傟傞偙偲偵側傝傑偡丅懳徾偱偁傞乽嶗偺壴乿偑丄懠偺儌僲偲嬫暿偝傟偰偄傑偡丅乽奣擮乿偲尵偊傑偡丅

恖娫偼丄條乆側宱尡傪捠偠偰丄幮夛忢幆傗抦幆傪妉摼偟偰偄偒傑偡丅偦偟偰丄愊傒廳偹偰偒偨宱尡偵傛偭偰丄姶妎抜奒偱書偔恎懱揑丒惗棟揑側乽報徾乿偲丄抦妎抜奒偺怱棟揑丒惛恄揑側摥偒偱偁傞乽堄枴乿傪棟夝偡傞偙偲偑曄傢偭偰偒傑偡丅偦傟屘偵丄敪憐曽朄偑恖偵傛偭偰堎側偭偰偔傞偺傕擺摼偑峴偒傑偡丅

宱尡偼屄恖屄恖偵偲偭偰摦偐偟擄偄妋屌偲偟偨帠幚偱偁傝丄嫮楏側婰壇偲側傝傑偡丅偩偐傜偙偦丄帺暘偺拞偱偼摉慠偺僐僩偱偁偭偰傕丄堎側傞宱尡傪愊傒廳偹偰偒偨懠恖偵偼昁偢偟傕摉偨傝慜偺僐僩偵偼側傝傑偣傫丅

偦偙偱丄媍榑偡傞偲偒偵偼丄堎側傞宱尡傪拁愊偟偰偒偨懠恖偵傕棟夝偑偱偒傞傛偆偵丄寢榑偩偗偱側偔丄偦偺崻嫆傕採帵偡傞昁梫偑偁傞傢偗偱偡丅偦偟偰丄帺暘偺拞偱偼摉偨傝慜偺偙偲偼丄塀傟偨慜採偵側傝偑偪側偺偱丄媍榑偺夁掱偱柧帵偟偰偍偔傋偒偐偺敾抐傕昁梫偵側偭偰偒傑偡丅媍榑偱憡庤偑榑棟揥奐偵偮偄偰棃傜傟側偄偲偒丄偮偄憡庤傪攏幁偵偟偰偟傑偄偑偪偱偡丅偟偐偟丄帺暘偺庡挘偑丄帺暘偺乽宱尡乿偵婎偯偒夁偓偰偼偄側偄偐丄偦偟偰憡庤偑捛懱尡偱偒傞宍偱榖傪恑傔偰偄傞偐偲偄偆偙偲偼丄堄幆偟偰偍偐側偗傟偽側傝傑偣傫丅

偙偺傛偆偵丄姶妎偲抦妎傪捠偠偨宱尡偵傛偭偰丄恖娫偼娤擮偲奣擮傪帺暘偺拞偵宍嶌偭偰偄偔偙偲偵側傝傑偡丅偦傟屘偵丄偁傞娤擮偲偁傞娤偑寢傃偮偔乽娤擮楢崌乿偼丄屄恖偺宱尡偵埶懚偡傞妱崌偑旕忢偵戝偒偄偺偱偡丅

4 昞徾丒宍徾丒怱徾

娤擮丒奣擮偲姶妎丒抦妎丒宱尡傪妛傫偩偮偄偱偵丄昞徾丒宍徾丒怱徾偲偄偆尵梩偵偮偄偰傕彮偟怗傟偰偍偒傑偡丅

昞徾偼丄抦妎傪婎偵偟偰堄幆偵尰傟傞奜揑懳徾偺憸偺偙偲偱偡丅塸岅偱偼丄representation 偲尵偄傑偡丅娤擮偑丄抦妎偺寢壥偲偟偰堄幆偵晜偐傇拪徾揑側峫偊丄偁傞偄偼丄懳徾偵偮偄偰偺堄幆丒峫偊偱偟偨偑丄昞徾偼偙傟偵旕忢偵帡偨傕偺偱偡丅

昞徾偼丄擔杮岅偺帤柺偐傜峫偊傞傛傝傕丄尨岅偱偁傞塸岅 representation 偐傜峫偊偨曽偑暘偐傝傗偡偄偱偡丅

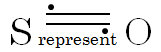

representation 偼摦帉 represent 偑柤帉壔偟偨傕偺偱偡丅摦帉 represent 偼懡媊岅側偺偱條乆側堄枴偑偁傝傑偡偑丄乽戙昞偡傞乿傗乽昞偡/徾挜偡傞乿偲偄偆堄枴偱栿偝傟傞偙偲偑懡偄偱偡丅

represent 偼丄re 偲 present 偵暘夝偱偒傑偡丅re 偼乽嵞傃乿傪堄枴偟丄present 偼乽憽傞乿傗乽採帵偡傞乿傪堄枴偟傑偡丅

| represent 丂re 亄 present 嵞傃 |

偝傜偵丄present 偼丄pre 偲 sent 偵暘夝偱偒傑偡丅

pre 偼乽慜偵乿丄sent 偼乽懚嵼偡傞乿傪堄枴偟傑偡丅偟偨偑偭偰丄present 偼乽栚偺慜偵弌偡乿偙偲偑堄枴偺拞怱偲側傝傑偡丅

| represent 丂re 亄 present 嵞傃丂pre亄sent 丂丂丂慜偵丂懚嵼偡傞 丂仺栚偺慜偵弌偡 |

偙偺 re 偲 present 偑慻傒崌傢偝傟偨 represent 偼丄乽嵞傃乿乽栚偺慜偵弌偡乿丄偮傑傝丄乽嵞傃採帵偡傞乿偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

| represent丂嵞傃採帵偡傞 丂re 亄 present 嵞傃丂pre亄sent 丂丂丂慜偵丂懚嵼偡傞 丂仺栚偺慜偵弌偡 |

乽嵞傃採帵偡傞乿偲偄偆偙偲偑尨媊丄偮傑傝丄尦乆偺拞怱揑側堄枴偵側傝傑偡丅偱傕丄尰嵼 represent 偲尵偆偲丄乽戙棟偡傞乿乽戙昞偡傞乿乽徾挜偡傞乿乽昞尰偡傞乿摍偺堄枴偲側傝丄乽嵞傃乿偺堄枴偑偳偙偐徚偊偰偄傞傛偆偵姶偠傑偡丅

偟偐偟椙偔峫偊偰傒傞偲乽嵞傃乿偺堄枴偑偐偡偐偵撉傒庢傞偙偲偑偱偒傑偡丅

乽戙棟偡傞乿偲尵偆偲偒丄戙棟恖偼丄憡庤偵懳偟偰丄偦偺応偵偄側偄埶棅庡偺棙塿傗庡挘傪乽嵞傃採帵偡傞乿偙偲偵側傝傑偡丅

乽戙昞偡傞乿偲尵偆偲偒丄戙昞幰偼丄憡庤偵懳偟偰丄偦偺応偵偄側偄慻怐傗峔惉堳偺棙塿傗庡挘傪乽嵞傃採帵偡傞乿偙偲偵側傝傑偡丅

乽徾挜偡傞乿偲尵偆偲偒丄徾挜揑側儌僲偼丄憡庤偵懳偟偰丄栚偵尒偊側偄杮幙傪乽嵞傃採帵偡傞乿偙偲偵側傝傑偡丅

乽昞尰偡傞乿偲尵偆帪丄昞尰偡傞儌僲偼丄憡庤偵懳偟偰丄懳徾偺懚嵼傪乽嵞傃採帵偡傞乿偙偲偵側傝傑偡丅

偙偺傛偆偵丄represent 偵偼庡岅(S)偑栚揑岅(O)偲摨堦帇偱偒傞傛偆側娭學偵偁傞偙偲偑暘偐傝傑偡丅偦偟偰丄庡岅(S)偼丄栚揑岅(O)偑幚嵺偵娽慜偵側偔偲傕丄偦傟傪乽嵞傃採帵偟偰偄傞乿丄偮傑傝丄乽嵞尰偟偰偄傞乿偙偲傕暘偐傝傑偡丅

| represent丂嵞傃採帵偡傞 丂re 亄 present 嫮堄丂pre亄sent 丂丂丂慜偵丂懚嵼偡傞 丂仺栚偺慜偵弌偡  S偼O傪嵞傃採帵偡傞 |

摦帉 represent 偑柤帉壔偟偨 representation 偑乽昞徾乿傪堄枴偡傞偲偒丄乽嵞傃採帵偡傞乿乽偙偲乿偲偄偆堄枴偵側傝傑偡丅

偦偟偰丄乽壗偑(S)乿乽壗傪(O)乿乽嵞傃採帵偡傞乿乽偙偲乿側偺偐偲尵偊偽丄乽懳徾偵偮偄偰偺堄幆乿偑丄乽懳徾乿傪丄乽嵞傃採帵偡傞乿乽偙偲乿偲偄偆偙偲偱偡丅

| 懳徾偵偮偄偰偺堄幆偑(S)丄 representation丂嵞傃採帵偡傞偙偲 懳徾傪(O) |

乽懳徾偵偮偄偰偺堄幆偑乿丄乽懳徾傪乿丄乽嵞傃採帵偡傞偙偲乿傪擔杮岅偲偟偰惍偊傑偡丅乽懳徾乿偲偄偆尵梩偑2夞傕弌偰偒偰偄傞偺偱1夞偵嶍尭偟傑偡丅

乽堄幆偺拞偵乿丄乽懳徾傪乿丄乽嵞尰偡傞偙偲乿偲惍棟偱偒傑偡丅

| 懳徾偵偮偄偰偺堄幆偑(S)丄 representation丂嵞傃採帵偡傞偙偲 懳徾傪(O) 伀 堄幆偺拞偵丄懳徾傪丄嵞尰偡傞偙偲 |

偦偟偰丄乽堄幆偺拞偵懳徾傪嵞尰偡傞偙偲乿偲偄偆堄枴偺乽昞徾乿偼丄乽懳徾偵偮偄偰偺堄幆丒峫偊乿偲偄偆堄枴偺乽娤擮乿偲旕忢偵帡偨堄枴偱偁傞偙偲偑暘偐傝傑偡丅乽娤擮乿傪書偔偺偑丄乽抦妎乿偵傛偭偰怱棟揑丒惛恄揑婡擻偑嶌梡偟偰堄幆偺拞偱乽堄枴乿傪棟夝偡傞偨傔偱偟偨丅

偙偺傛偆偵丄乽娤擮乿偲摨偠傛偆偵乽堄幆乿偺拞偱婲偒傞乽昞徾乿傕丄乽抦妎乿傪婎偵偟偰偄傞偲尵偊傑偡丅乽昞徾乿偼丄乽抦妎傪婎偵偟偰乿丄乽堄幆偺拞偵乿丄乽懳徾傪乿丄乽嵞尰偡傞偙偲乿偩偲暘偐傝傑偟偨丅

| 懳徾偵偮偄偰偺堄幆偑(S)丄 representation丂嵞傃採帵偡傞偙偲 懳徾傪(O) 伀 抦妎傪婎偵偟偰丄 堄幆偺拞偵丄懳徾傪丄嵞尰偡傞偙偲 |

偦偟偰丄乽嵞尰偡傞偙偲乿偼乽嵞尰偟偨寢壥偺儌僲乿偲偄偆堄枴傪娷傒傑偡丅

埲忋偺偙偲偐傜丄昞徾傪掕媊偡傞偲丄抦妎傪婎偵偟偰堄幆偵尰傟傞奜揑側懳徾偺憸偵側傝傑偡丅

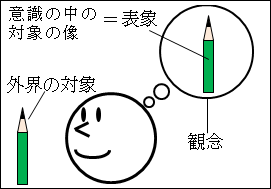

昞徾偼丄奜偺悽奅偺帠暔傪抦妎偡傞偙偲偱丄堄幆偺拞偵偦偺奜偺悽奅偺帠暔偑娤擮偺傛偆偵惗偠丄偦偺奜偺悽奅偺帠暔偵偮偄偰偺堄幆偺拞偺憸偲偄偆偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅

側傞傎偳妋偐偵丄昞徾 representation 偼丄乽堄幆偺拞偵奜揑側懳徾乿傪乽嵞傃採帵偡傞乿偟偰偄傑偡丅偮傑傝丄堄幆偺拞偵丄奜揑側懳徾偑乽嵞尰乿偝傟偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅偙偺乽堄幆偺拞偵嵞傃採帵偝傟偨奜揑側懳徾偺憸乿偱偁傞乽昞徾乿偼丄乽懳徾偵偮偄偰偺堄幆丒峫偊乿偱偁傞乽娤擮乿偲旕忢偵帡偰偄傞僐僩偵擺摼偑峴偒傑偡丅

| 昞徾丗堄幆偵尰傟傞奜揑側懳徾偺憸 娤擮丗懳徾偵偮偄偰偺堄幆丒峫偊 |

椉曽偲傕堄幆偺拞偺榖偱偼偁傞偺偱偡偑丄乽娤擮乿偑乽堄幆丒峫偊乿偵堄枴偺廳揰傪抲偄偰偄傞偺偵懳偟偰丄乽昞徾乿偼乽憸乿偵堄枴偺廳揰傪抲偄偰偄傞偲尵偊傑偡丅

乽墧昅乿偺椺偱尵偊偽丄乽娤擮乿偑乽墧昅乿偵懳偡傞乽堄幆丒峫偊乿傪巜偡偙偲偵廳揰傪抲偔偺偵懳偟偰丄乽昞徾乿偼堄幆偺拞偵寢偽傟偰偄傞乽墧昅乿偺乽憸乿傪巜偡偙偲偵廳揰傪抲偄偰偄傑偡丅

偲偼尵偊丄恖偵傛偭偰偼傎傏摨偠傛偆側堄枴偱巊傢傟傞偙偲傕偁傝傑偡丅

偙偺傛偆偵丄側偐側偐堦尵偱掕媊偼擄偟偄乽昞徾乿偼丄峀偔懡條側堄枴傪帩偪傑偡丅偦偺寢壥丄乽昞徾乿偺堄枴偼丄濨枂偵側傝傗偡偄偱偡丅

偦偙偱丄偙偺乽昞徾乿偺堄枴偺濨枂偝傪夞旔偡傞偨傔偵丄乽宍徾乿偲乽怱徾乿偲偄偆尵梩傪梡偄傞偙偲傕偁傝傑偡丅乽宍徾乿傕乽怱徾乿傕椉曽偲傕塸岅偺 image 偺栿偱偡丅摿偵乽怱徾乿偼 mental image 偲尵偭偨傝偟傑偡丅偨偩偟丄嵟嬤偱偼僇僞僇僫偱乽僀儊乕僕乿偲昞偝傟傞偙偲傕懡偄偱偡丅

幚嵺丄乽墧昅傪僀儊乕僕偟傠乿偲尵傢傟偨偲偒丄摢偺拞偱乽墧昅乿偺憸傪憐偄晜偐傋偰偄傞偼偢偱偡丅乽僀儊乕僕偡傞乿偲尵偭偨傜乽憐憸偡傞乿偲偄偆堄枴偵庢傞恖偑懡偄偱偡偑丄偙偺偲偒妋偐偵乽憸乿傪乽憐乿偭偰偄傑偡丅偙偺傛偆偵丄乽宍徾乿傗乽怱徾乿偲偄偭偨尵梩傪巊傢偢偵僀儊乕僕偲尵偭偨曽偑丄尰戙恖偵偼棟夝偝傟傗偡偄偐傕偟傟傑偣傫丅

乽宍徾乿偼丄乽昞徾乿偑昞偡乽懳徾偺憸乿偺堄枴傪廳帇偟偨尵梩偱偡丅

乽宍徾乿偼丄乽恖娫偑抦妎偡傞奜揑側懳徾偺憸乿傪堄枴偟傑偡丅偙傟偼乽懳徾偺憸乿偵拲栚偟偰偄傞偺偱丄乽娤擮偵偍偗傞嬶懱揑側憸乿偲傕尵偊傑偡丅偄偢傟偵偟傠丄乽堄幆偺拞偵嵞尰偝傟偰偄傞懳徾偺憸乿偺乽懳徾偺憸乿偵拲栚偟偰偄傑偡丅

乽怱徾乿偼丄乽昞徾乿偑昞偡乽堄幆偺拞偺憸乿偺堄枴傪廳帇偟偨尵梩偱偡丅

乽怱徾乿偼丄乽恖娫偑嵞尰偟偨堄幆偺拞偺憸乿傪堄枴偟傑偡丅偙傟偼怱偺拞偵憐偄晜偐傋偨憸偲傕尵偊傑偡丅偄偢傟偵偟傠丄乽堄幆偺拞偵嵞尰偝傟偰偄傞懳徾偺憸乿偺乽堄幆偺拞偺憸乿偵拲栚偟偰偄傑偡丅

偮傑傝丄乽宍徾乿偼堄幆偺拞偵寢偽傟偰偄傞乽懳徾偺憸乿偦傟帺懱偵拲栚偟偰偄傞偺偵懳偟偰丄乽怱徾乿偼懳徾偺憸偑乽堄幆偺拞偱乿寢偽傟偰偄傞偙偲偵拲栚偟偰偄傞偺偱偡丅

傑偲傔傞偲丄乽昞徾乿偑丄抦妎傪婎偵偟偰堄幆偵尰傟傞奜揑側懳徾偺憸傪堄枴偟傑偟偨丅偙傟偼乽娤擮乿偲旕忢偵嬤偄堄枴偱偟偨丅

偦偟偰丄乽昞徾乿偺拞偱丄乽懳徾偺憸乿帺懱偵拲栚偟偨応崌傪乽宍徾乿偲尵偄丄恖娫偑抦妎偡傞奜揑側懳徾偺憸傗娤擮偵偍偗傞嬶懱揑側憸傪堄枴偟傑偟偨丅

傑偨丄乽昞徾乿偺拞偱丄乽堄幆偺拞偺憸乿偵拲栚偟偨応崌傪乽怱徾乿偲尵偄丄恖娫偑嵞尰偟偨堄幆偺拞偺憸傪堄枴偟傑偟偨丅

偙偺偙偲偐傜丄怱偺拞偵晜偐傇奜揑側懳徾偺憸偲偼丄懳徾偺摿挜傪嵟傕傛偔昞偟偰偄傞偙偲偑懡偄偱偡丅乽帢乿偲尵傢傟偨偲偒丄乽恎挿偼乣cm乿偱乽懱廳偼乣kg乿偱偲嵶偐偔嵶晹傪憐憸偡傞偙偲側偔丄傑偢丄乽挌闉乿乽懷搧乿偲偄偆乽帢乿傜偟偄摿挜偑巚偄晜偐傇偼偢偱偡丅偟偨偑偭偰丄乽昞徾乿偼乽徾挜乿偲帡偨堄枴偱傕梡偄傜傟傑偡丅傑偨丄乽帢乿偺椺偐傜傕暘偐傞捠傝丄乽昞徾乿偼乽娤擮乿偲摨條偱丄幚嵺偵尒偨偙偲傕側偄儌僲傕丄崱尰嵼尒偰偄側偄儌僲傕丄乽堄幆偺拞偱嵞尰偡傞乿偙偲傕偱偒傑偡丅

5 傑偲傔

埲忋丄娤擮楢崌偲娭楢偟偰丄娤擮偲奣擮丄偦偟偰姶妎偲抦妎偲宱尡丄嵟屻偵昞徾偲宍徾偲怱徾偵偮偄偰愢柧偟傑偟偨丅

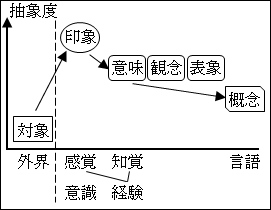

奜奅偺乽懳徾乿偐傜巋寖傪庴偗傞偙偲偱丄乽姶妎乿偑嶌梡偟傑偡丅偦偟偰丄堄幆偺拞偵乽報徾乿偑惗偠傑偡丅乽報徾乿偼旕忢偵濨枂偱偁傞偨傔丄偐側傝拪徾揑側傕偺偱偡丅

偦偟偰丄乽抦妎乿偑嶌梡偟偰丄偦偺乽報徾乿傪乽堄枴乿偲偟偰棟夝偟傑偡丅乽堄枴乿傪棟夝偡傞偙偲偱丄濨枂偝偑壓偑傝拪徾搙傕壓偑傝傑偡丅偙偆偟偨乽姶妎乿偲乽抦妎乿傪捠偠偰條乆側乽宱尡乿傪偟傑偡丅

偦偺寢壥丄巹偨偪偼乽娤擮乿傪書偒丄偦偙偐傜乽奣擮乿傪摫偒弌偟傑偡丅柧妋偵尵岅壔偝傟偨乽奣擮乿偵傛偭偰丄巹払偼暔帠傪怺偔棟夝偱偒偰偄偒傑偡丅

傑偨丄堄幆傗峫偊偦傟帺懱傛傝傕丄堄幆偺拞偱寢偽傟傞憸偵拲栚偡傟偽丄偦傟偼乽昞徾乿偱偁傝丄宍徾丒怱徾偲側傝傑偡丅

偦偟偰丄昁偢偟傕榑棟揑偲偼尵偊側偄偑丄偁傞娤擮偑懠偺娤擮偲寢傃偮偔偙偲偱懡條側巚峫傪偟傑偡丅

恖娫偺帩偮偙偺傛偆側廗惈丄傑偨偼丄摿惈傪妶偐偡偙偲偱丄怴偟偄敪憐傗敪尒偑惗傑傟傞偙偲偵側傝傑偡丅偨偩偟丄偙偺摿惈偑帩偮岆偭偨悇榑傪摫偒傗偡偄偲偄偆寚揰傪帺妎偟偰榑棟揑偱偁傠偆偲偡傞懺搙傪忢偵曐偮傛偆偵偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅

側偍丄偙偆偟偨乽娤擮乿丄乽姶妎丒抦妎丒宱尡乿丄乽昞徾丒宍徾丒怱徾乿摍偺梡岅偼丄妛栤暘栰傗榑幰偵傛偭偰旕忢偵懡庬懡條側掕媊偲梡偄傜傟曽傪偟偰偄傑偡丅偙偙偱夝愢偟偨僐僩偼丄偦偺懡庬懡條側掕媊偵嫟捠梫慺傪懡偔廍偄丄偦偆偄偆堄枴偱巊傢傟傞偙偲偑懡偄丄偲偄偭偨傕偺偱偟偐偁傝傑偣傫丅奺暘栰偱奺榑幰偑丄傛傝尩枾偵掕媊偟偰巊偭偰偄傞応崌偼丄偦偺掕媊偵廬偆傛偆偵偟偰偔偩偝偄丅

慜暸丗戞7復 椶斾悇榑

儁乕僕僩僢僾傊丗戞8復 娤擮楢崌

師暸丗戞9復 曎徹朄